運動生理週訊(第321期)

vVO2max的應用--高強度間歇訓練強度(February.9.2015)

王順正、林玉瓊

「最大攝氧量的速度(the velocity at VO

2max,vVO

2max)」除了是評量長距離跑步表現的最重要指標,以及用來作為間歇訓練的強度設定依據之外 (王順正、林玉瓊,2015。

運動生理週訊第319期「vVO2max的應用」),還可以用來做為高強度間歇訓練 (high-intensity interval training, HIT) 的強度設定依據。

根據蔡淑真、何梅櫻 (2007) 針對衝刺間歇訓練 (sprint interval training, SIT) 的介紹,SIT訓練利用短時間高強度的衝刺間歇訓練,確實能夠增加肌肉氧化能力與長時間的耐力表現。一般社會大眾可以透過兩星期大約15分鐘的高強度SIT訓練,還是能達到和長時間耐力訓練一樣的效果 (

運動生理週訊第242期「Sprint Interval Training (SIT)」)。SIT的優點為訓練時間短,每回僅做4至7次30秒的最大努力;訓練期間短,多為短週之訓練,且研究成果是受肯定的。SIT對於一般缺乏長時間運動的人,用短時間激烈的運動來換取運動量,或許是種不錯的選擇。然而SIT仍然有一些實際操作上的問題,像強度高 (最大努力) 騎車或跑步,雖然只有4至7次 (30秒) 的最大努力,一般人較難達成。再者,SIT在文獻中實驗工具多以腳踏車進行測驗,如果採用跑步機可能不適合進行,因此漸漸衍生出高強度間歇訓練 (HIT) 的訓練方式 (Edge, Bishop, & Goodman, 2006; Talanian, Galloway, Heigenhauser, Bonen, & Spriet, 2007)。

HIIT的訓練效果與中等強度運動類似但所需付出的訓練時間 (單次訓練時間與訓練週期較短) 與量 (做功量或跑步里程) 較少,主要在於增進肌肉內氧化酵素的活性、提高脂肪代謝的比例、降低固定強度的血乳酸以及乳酸閾值與最大攝氧量等心肺耐力指標 (王錠堯,2014。

運動生理週訊第301期「高強度間歇訓練 (high-intensity interval training)」)。選擇較高的可負荷運動強度、使用較少的時間,不僅可以提升運動的效率,也可以讓身體取得更佳的運動效果。一般社會大眾若要實際執行HIIT訓練時,往往有應該採用什麼強度進行訓練的問題?

依據運動生理學網站

跑步成績預測、訓練處方服務的智慧型設計跑步訓練處方 (王順正、林玉瓊、黃彥霖,2014)。「以最大攝氧量速度 (vVO

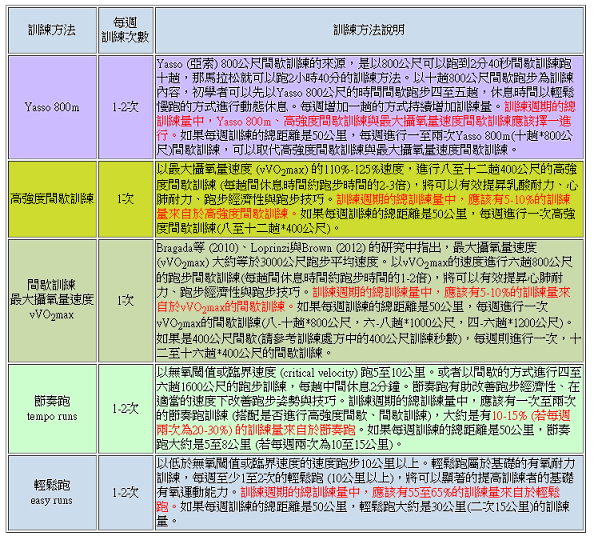

2max) 的110%-125%速度,進行八至十二趟400公尺的高強度間歇訓練 (每趟間休息時間約跑步時間的2-3倍),將可以有效提昇乳酸耐力、心肺耐力、跑步經濟性與跑步技巧。訓練週期的總訓練量中,應該有5-10%的訓練量來自於高強度間歇訓練。如果每週訓練的總距離是50公里,每週進行一次高強度間歇訓練(八至十二趟*400公尺)。」下圖即為運動生理學網站跑步成績預測、訓練處方線上服務功能的訓練強度規劃的內容。

運動生理學網站跑步成績預測、訓練處方線上服務功能的訓練強度規劃

依據運動生理學網站的設計,高強度間歇訓練的訓練強度為 vVO

2max 的110%-125%。以五千公尺跑步成績為25分鐘的一般社會大眾來說,進行高強度間歇訓練的訓練處方,即為以93秒至105秒的時間、進行8至12趟的四百公尺間歇跑步,每趟間隔時間為跑步時間的2至3倍 (以這個例子來說為3至5分鐘);跑步時間的快慢、休息時間的長短,皆以跑者可以完成至少八趟的四百公尺跑步為基準,並且以可以完成十二趟的四百公尺跑步為目標。透過高強度間歇訓練進行心肺耐力訓練的效率高、時間短,值得熱愛跑步運動的社會大眾實際應用。

引用文獻

王順正、林玉瓊 (2015)。vVO2max的應用。運動生理週訊第319期。http://www.epsport.net/ epsport/week/show.asp?repno=319

王順正、林玉瓊、黃彥霖 (2014)。智慧型設計跑步訓練處方。運動生理週訊第286期。http://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=286

王錠堯 (2014)。高強度間歇訓練 (high-intensity interval training)。運動生理週訊第301期。http://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=301

蔡淑真、何梅櫻 (2007)。Sprint Interval Training (SIT)。運動生理週訊第242期。http://www.epsport.net/epsport/week/show.asp?repno=242

Edge, J., Bishop, D., & Goodman, C. (2006). The effects of training intensity on muscle buffer capacity in females. European Journal of Applied Physiology, 96, 97-105.

Talanian,J. L.,Galloway, S. D., Heigenhauser, G. J., Bonen, A., & Spriet, L.L. (2007). Two weeks of high-intensity aerobic interval training increases the capacity for fat oxidation during exercise in women. Journal of Applied Physiology, 102, 1439-1447.